はじめに

「寝ているだけで体力が落ちる」というのは誰しも実感することですが、医学的には驚くほど短期間で筋力低下や廃用が進みます。

特に高齢者や入院患者においては、その速度が想像以上に速く、回復には長期間のリハビリを要します。

本記事では、臨床研究を踏まえて「どのくらいの速さで廃用が進むのか」を詳しく解説します。

1. 臥床による筋力低下は何日から始まるのか?

数日で起こる変化

- 健康な若年者でも 3〜5日間の完全臥床で、下肢筋力が顕著に低下することが報告されています。

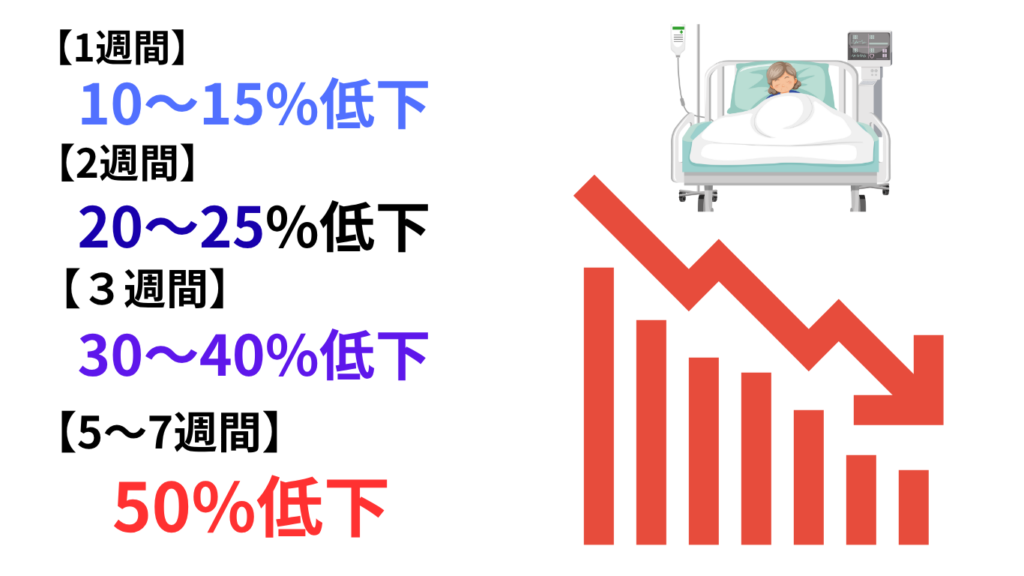

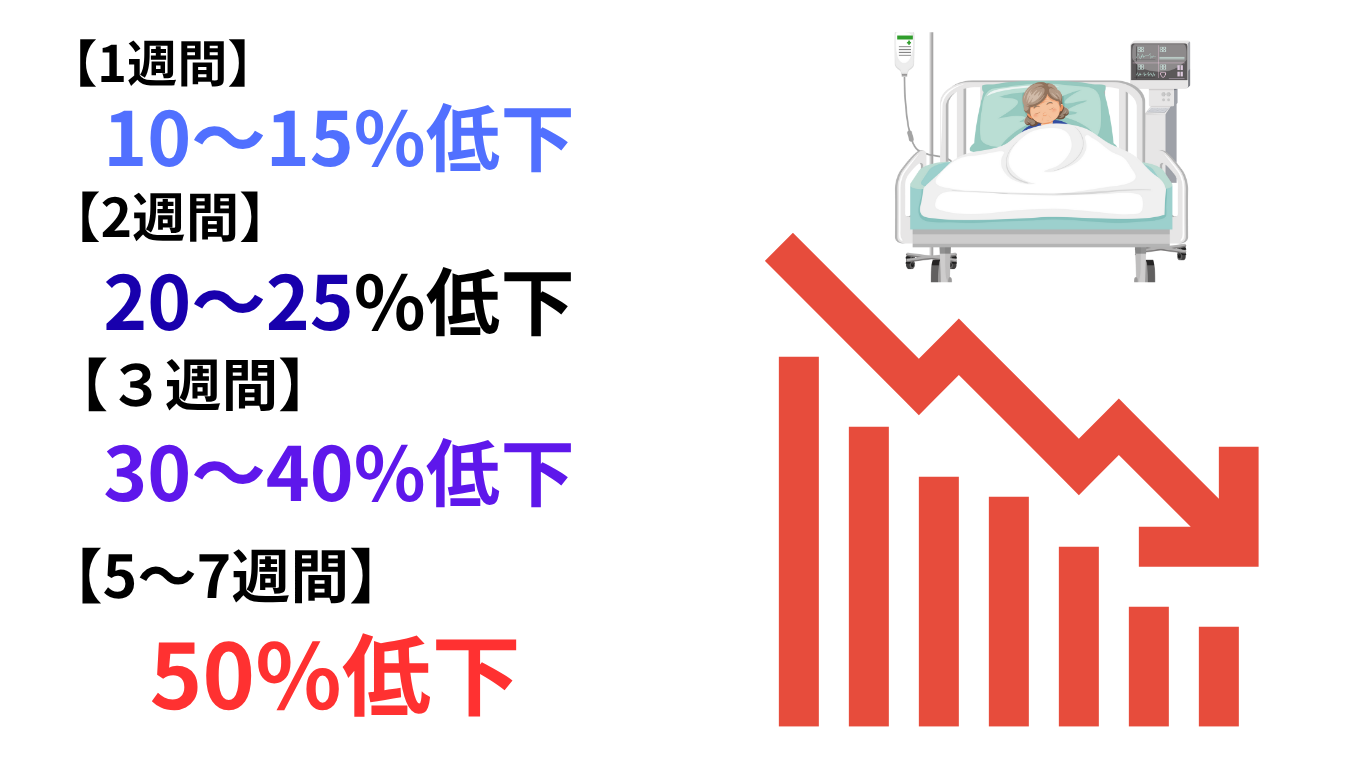

- 特に大腿四頭筋の筋力低下は早く、1週間で約10〜15%の低下が観察されています。

- さらに筋断面積の減少も始まり、MRIや超音波検査で確認可能です。

2週間後の影響

- 14日間の臥床で、下肢筋力は20〜25%低下。

- 筋肉量の減少は **大腿四頭筋で約5〜6%**に達するという報告があります。

- 筋持久力やバランス能力の低下も始まり、転倒リスクが上昇します。

2. 廃用が進む「部位ごとの違い」

下肢(特に大腿四頭筋)

- 荷重刺激が最も減るため萎縮のスピードが速い。

- 臥床1週間で歩行機能に明確な影響が出ることも多い。

上肢

- 日常生活で多少動かすことが多いため、下肢ほど急速には萎縮しない。

- ただし完全臥床やICU管理下では上肢も廃用が進む。

呼吸筋

- 長期の安静や人工呼吸管理により、横隔膜や肋間筋も弱化。

- 呼吸効率の低下、誤嚥性肺炎リスクの増加につながる。

骨・関節

- 臥床3〜4週間で骨吸収が進み、骨密度が低下。

- 関節可動域制限(拘縮)も進み、日常生活動作に影響。

3. 高齢者は廃用がさらに速い

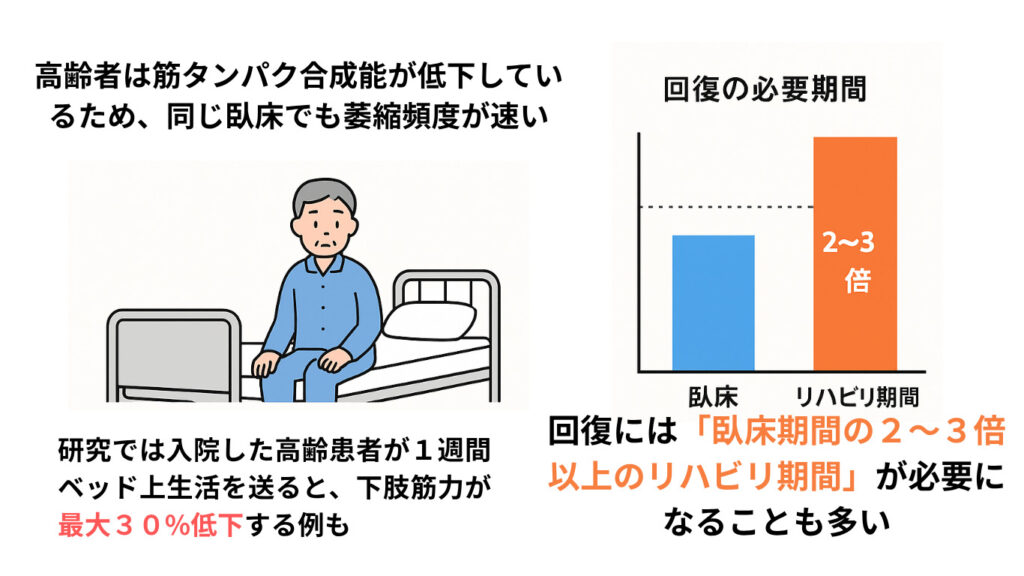

- 高齢者は 筋タンパク合成能が低下しているため、同じ臥床でも萎縮速度が速い。

- 研究では 入院した高齢患者が1週間ベッド上生活を送ると、下肢筋力が最大30%低下する例も報告。

- 回復には「臥床期間の2〜3倍以上のリハビリ期間」が必要になることも多い。

4. 廃用症候群の全身的影響

臥床は筋肉だけでなく、全身に影響します:

- 心血管系:1週間で循環血液量が減少、起立性低血圧が生じやすくなる。

- 呼吸器:換気量低下、肺活量の減少。

- 代謝:インスリン抵抗性が増加、糖代謝異常が進行。

- 精神・認知:活動性低下がせん妄やうつの誘因となる。

5. 回復は「低下よりも遅い」

- 筋力低下は数日〜数週間で急速に進むのに対し、回復には数倍の時間が必要。

- 例えば1週間の臥床で低下した筋力を戻すには、4〜6週間の運動療法が必要とされる。

- 高齢者ではさらに回復が遅れ、完全に元に戻らない場合もある。

6. 予防と介入のポイント

- 早期離床:可能な限り早期から端座位や立位を導入する。

- 荷重刺激:立位や歩行により下肢筋へ刺激を加えることが最も効果的。

- 筋トレ・リハビリ:チューブ・セラバンド・簡単な体操でも効果あり。

- 栄養管理:タンパク質とビタミンD摂取を確保し、筋合成をサポート。

- 多職種連携:医師・看護師・リハビリスタッフが共同で管理。

まとめ

- 臥床による筋力低下は 数日で始まり、1〜2週間で20%以上の低下が生じる。

- 特に大腿四頭筋を中心に下肢で急速に進行する。

- 高齢者ではさらに速く、回復も遅い。

- 廃用症候群は筋肉だけでなく全身に影響するため、早期離床と予防的リハビリが極めて重要である

コメント