✅ はじめに

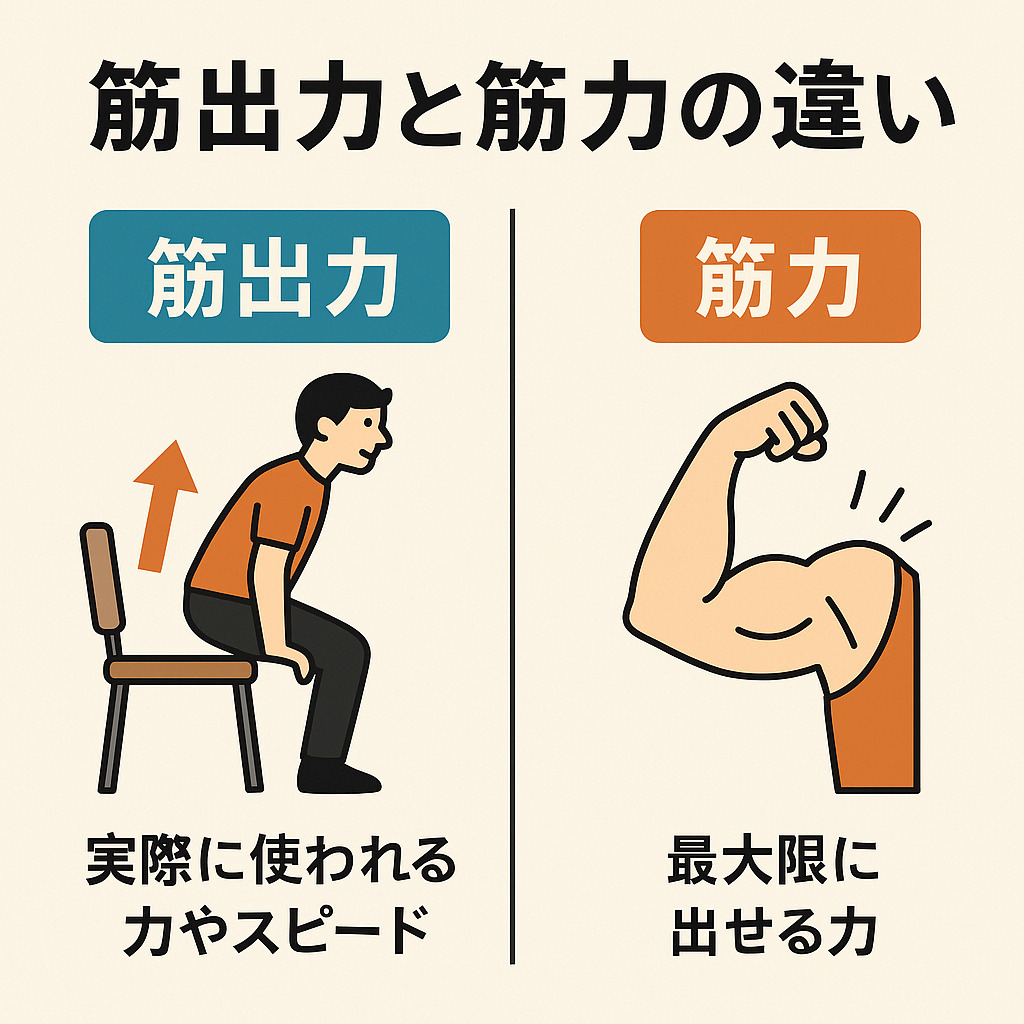

リハビリやトレーニングの現場では、「筋力」と「筋出力」という言葉がよく使われます。

似たような意味に思えるこれらの用語ですが、実は使われる場面や評価すべきポイントが異なります。

この記事では、作業療法士・理学療法士・トレーナー向けに「筋力」と「筋出力」の違いをわかりやすく解説し、臨床現場や介護予防での使い分け方まで紹介します。

🏋️♂️ 筋力とは?【定義と具体例】

● 筋力の定義

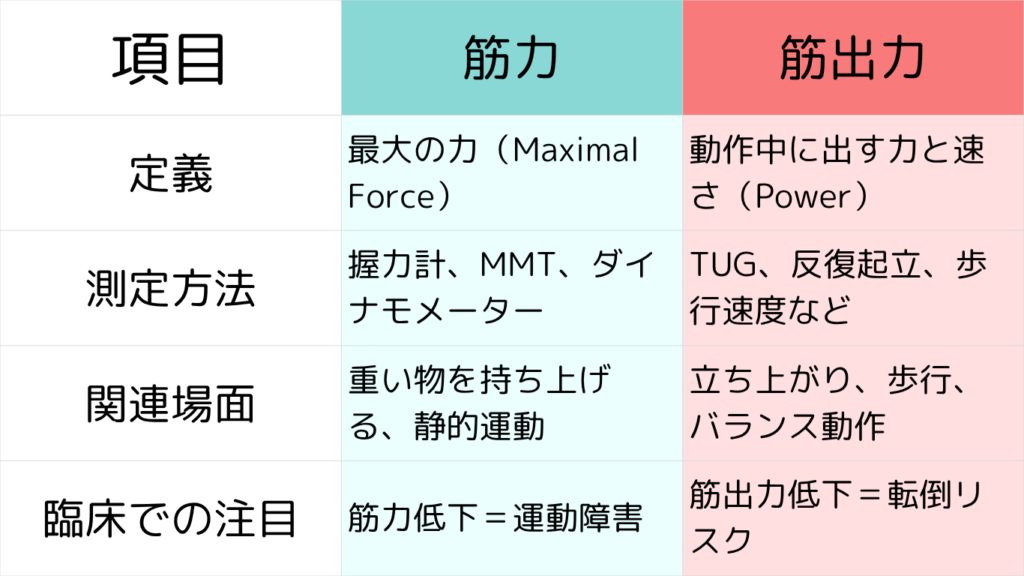

筋力とは、筋肉が発揮できる最大の力(最大随意収縮:Maximal Voluntary Contraction)を指します。

これは静的な状態や等尺性収縮において測定されることが多く、「どれだけ重いものを持てるか」「最大限の力で押せるか」といったピークの力を表しています。

筋力の大きさは、筋肉の断面積、筋繊維の構造、神経支配の効率などに影響されます。

● 例

| 動作部位 | 筋力の例 |

|---|---|

| 手指 | グーパー動作での最大握力、物を強くつまむ時の力(親指と人差し指のピンチ力)など |

| 上肢 | ダンベルを持ち上げる力、車椅子駆動でハンドリムを強く押す力 |

| 下肢 | レッグプレス、スクワットで支えられる最大重量、立ち上がり時の押し込みの力 |

● 評価方法

- 握力計、徒手筋力テスト(MMT)、ハンドヘルドダイナモメーターなどで測定

- 「どれだけ強い力を出せるか」を見る

⚡ 筋出力とは?【定義と具体例】

● 筋出力の定義

筋出力とは、筋肉が動作中に実際に発揮している力や、力を生み出すスピードを含んだ動的な能力を指します。

「力 × スピード」の概念であるパワー(power)と重なり、日常動作や運動機能の中でとても重要な要素です。

筋出力は、脳からの指令の速さ、反応性、協調性、姿勢制御などの神経系の要素とも密接に関係します。

● 例

| 動作部位 | 筋出力の例 |

|---|---|

| 手指 | ペンをスムーズに動かすときの素早い指の動き、ボタンをすばやく留める動作など(巧緻動作の速さと力加減) |

| 上肢 | 物を持ってすばやく運ぶ、ドアノブを回してすぐ開けるなどのスピーディな動作 |

| 下肢 | 立ち上がりの瞬間の膝伸展力、段差でつまずきそうになったときの踏ん張る反応力、歩き出しの速さ |

● 評価方法

- 反復起立テスト(30秒椅子立ち上がり)

- TUG(Timed Up and Go test)

- 歩行速度、ジャンプ力など、動作スピードと力の両方を見る指標

⚖️ 筋力と筋出力の違いを比較!

このように、「筋力」は最大限のパワーを発揮できるかに注目するのに対し、「筋出力」はどのくらい速く・効率よく力を出せるかという日常動作での実用的な力に焦点が当たります。

👨⚕️ リハビリ・高齢者ケアでの使い分け方

● なぜ「筋出力」が重要なのか?

高齢者や脳卒中後の方では、「筋力」は維持できていても、筋出力が低下しているケースがよくあります。

これはつまり、「動作はできるけれども遅い」「踏ん張りが効かない」という状態です。

● 具体的なリハビリ例

| 目的 | アプローチ |

|---|---|

| 筋力強化 | 負荷をかけたレジスタンストレーニング |

| 筋出力向上 | パワートレーニング、反復立ち上がり、バランス練習など |

📝 まとめ

「筋力」はどれだけ強い力を出せるかという最大の力、

「筋出力」は実際に動作中に発揮される力とスピードのことです。

高齢者の転倒予防や、日常生活動作(ADL)の維持・改善には、筋力だけでなく筋出力の向上が不可欠です。

“動ける身体”を目指すなら、筋出力に注目したリハビリを取り入れましょう!

コメント